9月1日は「防災の日」

- 2025.09.01

- コラム

前回、台風や大雨についてのコラムを書きましたが、8月11日、九州で線状降水帯が停滞し記録的な大雨が降りました。熊本地方気象台では夜中の3時間で223mmもの降水を観測しました。これは観測史上最高値の160mmを大きく上回り更新したようです。被害も停電、断水、浸水、そして土砂崩れや道の崩落による家々の孤立化など、大変な事態となりました。一刻も早い生活環境やインフラ機能の回復を祈ります。

「防災の日」の由来と意義

さて、9月1日は、我が国で『防災の日』として制定されています。これは、1960年に閣議決定し、「台風や地震などの災害について国民一人ひとりが認識を深め、これに対処する心がまえを準備する」ための日です。ちなみに、この9月1日と言う日は、1923年に発生した関東大震災の発生した日に由来します。さらに、古くから台風が発生しやすい時期ということもあるようです。

防災の日に改めて見直したいこと

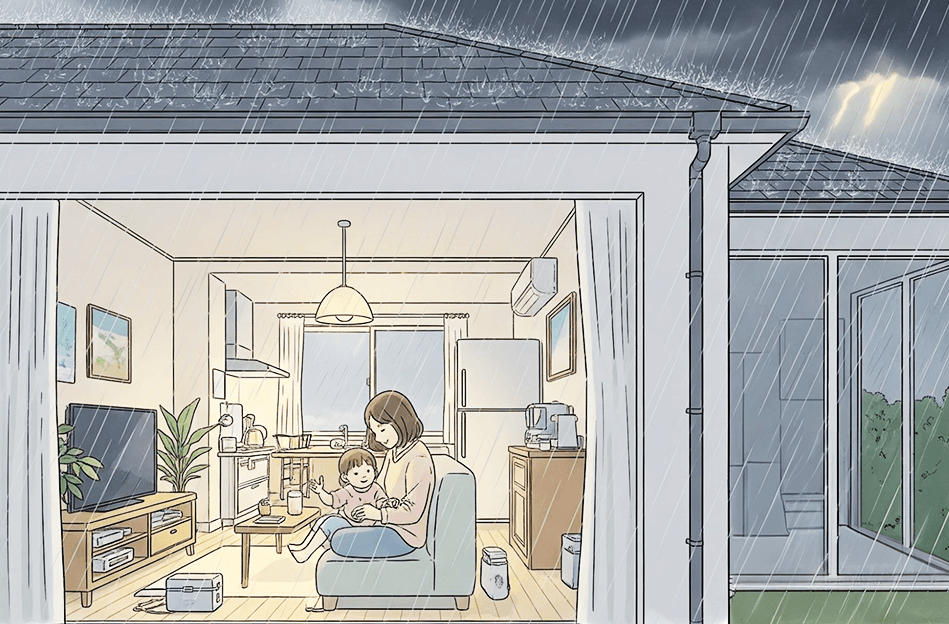

自然災害の多い日本では、いつ災害に見舞われるかわかりません。台風、大雨、地震の脅威から身近な大切な人を守るため、適切な行動やそのための準備が求められます。

だからこそ、私たちはこの防災の日に、改めて防災とは何か?を見直す必要があります。

同日には自治体や学校、企業・団体が防災訓練を行っています。

個人でできる防災行動については、以下2つのサイトは確認しておくと安心です。

個人でできる防災行動の参考サイト

首相官邸「災害が起きる前にできること」

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/bousai/sonae.html

政府広報オンライン「政府広報『防災・減災』お役立ち情報」

https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/cu_bosai/

備えあれば憂いなし、防災対策で命と暮らしを守ろう

水や食料は普段から意識していれば、ストックしておくことが可能です。ハザードマップや避難経路の確保と理解は、家族はもちろん、一人暮らしであれば近隣住民との連携も必要となってきます。住宅屋根や設備、家具の配置といった防災観点からの見直しも、被災してからでは遅いです。平時にできる限りの防災対策を講じておくことが、自分や周囲の大切な命、そして生活を救うことにつながります。

さらに、太陽光発電と蓄電池を導入することも災害時の停電対策として非常に有効です。これらの設備があれば、非常時でも電力を確保でき、大切な家族の命と生活を守る助けとなります。

大切なご家族のために、防災対策を一通りご確認いただき、加えて太陽光発電+蓄電池についても、ぜひご検討ください。